C’est un petit bijou que nous proposent le sociologue spécialiste des migrations Olivier Peyroux et l’illustrateur Arnaud Nebbache. Le monde yiddish est une plongée dans un univers quasi anéanti par la Shoah et qu’ils font revivre. Ce bouquin haut en couleur est probablement destiné aux adolescents car il est publié chez Gallimard Jeunesse, mais il enrichira tous les adultes qui le consulteront. Olivier Peyroux explique dans l’introduction qu’il doit ce voyage au sein d’une civilisation millénaire à son grand-père, dont il découvrit encore enfant qu’il était juif. Il n’en savait pas beaucoup plus parce que son aïeul s’était contenté de lui dire qu’il venait de Czernowitz une ville aujourd’hui ukrainienne et « qui avait changé quatre fois de pays ». Mais il ne lui raconta rien des raisons de son départ avant la guerre, ni de ceux qui envoyèrent sa sœur en Sibérie. Alors Olivier Peyroux partit à la recherche de ce monde qui n’eut ni territoire ni chef. Un univers fait de débats et de disputes, de musiques, de Dieu, d’humour, et surtout de sa langue. La civilisation yiddish nous a légué des richesses dont nous ne connaissons que rarement l’origine : Hollywood, Broadway, le surréalisme et même les super-héros. On ressort de cette lecture rasséréné en se disant que tout n’a pas disparu. Qu’Olivier Peyroux en soit remercié.

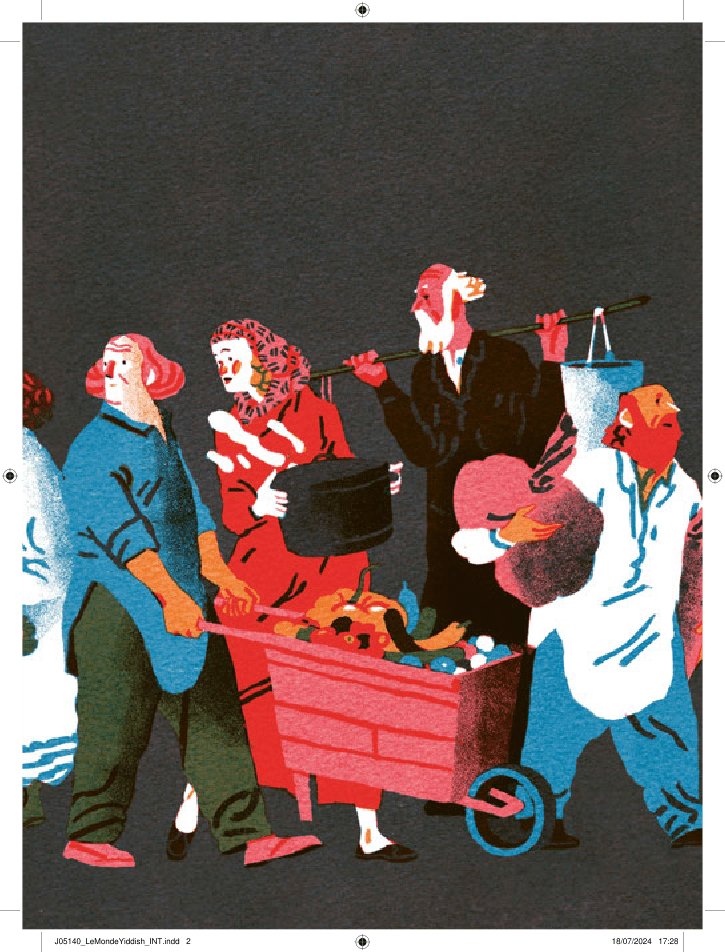

Le yiddish n’était pas la langue d’un pays, elle constituait pour les Juifs de l’Europe de l’Est un refuge qu’avaient en commun ceux qui étaient ballottés entre les Empires. Le mot yiddish provient de jüdisch, juif en allemand. Cette langue millénaire était au début composée d’allemand du Moyen-Âge, d’hébreu et d’araméen. Elle s’écrivait avec l’alphabet hébreu et s’est progressivement enrichie d’emprunts au lituanien, au polonais, à l’ukrainien, au russe et au roumain. L’âge d’or du monde yiddish s’étala du XVIe au XVIIIe siècle quand les Juifs étaient les bienvenus dans la République polono-lituanienne. Ses dirigeants, qui recherchaient des commerçants polyglottes et des prêteurs, leurs accordaient les mêmes droits qu’aux autres habitants et la possibilité d’exercer leur religion. À la fin du XVIIIe siècle l’Empire tsariste succéda à la République et le statut des Juifs changea. L’impératrice Catherine II les priva de presque tout, et imposa aux Juifs de ne pas excéder 5 % des effectifs des grandes villes et des universités. Était arrivé le temps des shtetlekh, les bourgs où ils se regroupaient. La vie communautaire y était intense autour de la synagogue et du rabbin. Juifs et Chrétiens se côtoyaient sur le marché, où les langues, les cuisines et les cultures étaient multiples. La vie était rythmée par les fêtes religieuses. Lors du shabbat, le septième jour de la semaine biblique, il était interdit d’allumer un feu. C’est pourquoi les Juifs déposaient la veille le tchoulent, un plat de viande, dans le four du boulanger. Le hassidisme, qui expliquait qu’il fallait être heureux dans sa vie quotidienne, forgea l’imaginaire yiddish. Place donc au chant, à la danse et à l’humour face aux duretés de la vie quotidienne. Le klezmer et ses chants sans parole s’imposèrent dans les mariages. Les troubadours qui voyageaient avec leur violon ou leur clarinette empruntaient aux répertoires hongrois, russes, roumains ou tsiganes.

De 1880 à 1920 les pogroms se sont multipliés dans le monde yiddish, surtout dans l’Empire russe. Ils étaient encouragés par les pouvoirs en place et par les mouvements nationalistes. Les Juifs n’étaient plus dénoncés au nom de la religion mais comme étrangers. Le besoin de se protéger les amenèrent à partir. Le sionisme porté par le journaliste hongrois Theodor Herzl les imaginait hors d’Europe. En 1914 ils étaient 50 000 en Palestine. Trois millions émigrèrent de 1880 à 1920 en Amérique où ils étaient contraints de vivre dans des ghettos aux côtés d’Afro-Américains, d’Italiens et de Grecs. Ces quarante années ont été celles de l’émergence d’une littérature yiddish. Elle a été rendue possible par des penseurs comme Moïse Mendelssohn qui militait pour que les Juifs ne vivent plus entre eux et suivent les transformations de la société. La famille Singer originaire de Pologne en fut une des meilleures incarnations, d’Isaac Bashevis couronné du prix Nobel de littérature, à sa sœur Esther Kreitman, et à Israel Joshua auteur trop peu connu des Frères Ashkenazi. La peinture et la sculpture étaient mal vues au sein du shtetl car contraire au second des Dix Commandements. Pour pratiquer leur art des artistes tels Chaïm Soutine et Marc Chagall émigrèrent à Paris. À Bucarest des intellectuels juifs prônèrent la révolte contre l’ordre, la morale et l’art. Celui qui se fit appeler Tristan Tzara créa à Zurich le mouvement Dada qui inspirera à André Breton le surréalisme. Aux États-Unis les émigrés juifs découvrirent le jazz et mélangèrent les chansons yiddish au swing. Des interprètes comme les Barry Sisters connurent un succès mondial, et Artie Shaw né Arthur Jacob Arshawsky ainsi que Benny Goodman s’imposèrent comme des pointures de la clarinette à la tête de leur big band. Tout comme Irving et George Gershwin dans la comédie musicale. À Hollywood les émigrés juifs échappaient à la discrimination, et de William Fox aux frères Warner ils participèrent à la création des studios de cinéma. Jerry Siegel avait dix-neuf ans quand Hitler arriva au pouvoir. Devant les ravages de l’antisémitisme il inventa en 1933 Superman, un personnage doté de super-pouvoirs. Batman, Hulk et d’autres suivront, tous créés par des dessinateurs du monde yiddish. Les émigrants surent imposer à New York l’humour du shtetl. Tel Woody Allen qui lassé d’appartenir au « peuple élu » se demanda un jour s’il ne conviendrait pas de revoter.

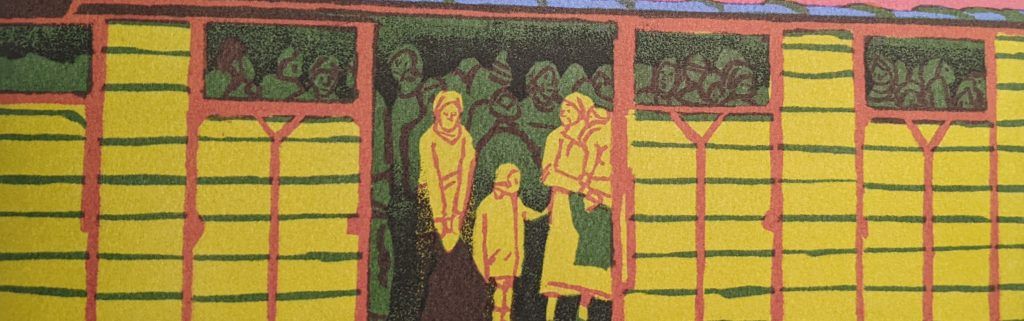

La Shoah, la catastrophe en hébreu, a mis fin au monde yiddish. Les nazis ont assassiné six millions de Juifs, d’abord en les faisant massacrer par l’armée allemande qui avançait vers l’est, puis en « industrialisant » le processus dans des camps d’extermination. Près de 90 % des Juifs polonais, lituaniens, autrichiens et tchécoslovaques y sont passés. Ailleurs le régime nazi s’est appuyé sur la police pour se faire livrer ses victimes. Plus de 25 % des Juifs français sont partis dans les camps. Ici comme dans d’autres pays, beaucoup ont été protégés, cachés, sauvés par d’autres Français au risque de leur vie. Ce fut le cas de ma mère et de ma tante. En Roumanie le régime fasciste s’est singularisé par des pogroms d’une cruauté extrême. En Union soviétique de nombreux Juifs locaux ou réfugiés ont été envoyés au goulag par le pouvoir stalinien. Après la Seconde Guerre mondiale les seules communautés juives encore importantes de l’ancien monde yiddish étaient celles de l’URSS et de la Roumanie. Il a fallu attendre la chute du régime soviétique pour que 1,2 million de Juifs quittent ce pays. En Roumanie les communistes finirent par en laisser partir contre de l’argent. Le yiddish qui était parlé avant-guerre par trois quarts des Juifs n’est aujourd’hui quasiment plus utilisé.

La playlist du bouquin

Vous pourriez aussi apprécier

Abonnez-vous pour être averti des nouvelles chroniques !