Nuit du 8 novembre 2022, Institut du monde arabe. Kaouther Adimi fait tomber une photo qui la ramène dans son enfance. Sur le document argentique, elle apparaît le 4 août 1992. Elle a six ans, elle porte un maillot de bain vert et bleu, on la voit entre ses deux frères. Leur père est citoyen algérien depuis 1962, après avoir vécu neuf années et demie sous le statut d’un indigène. L’Indépendance de son pays lui a ouvert pour la première fois les portes de l’école. Dix années après il a quitté l’est du pays pour Alger. Deux années encore et il a entamé des études de journalisme. Pour survivre pendant sa scolarité, il s’est engagé dans l’armée qui le paiera tant qu’il sera étudiant, à charge pour lui de rendre après vingt années de travail. C’est la période où il allait le week-end à la plage avec ses copains de promo, où il lisait Marx. Il s’est marié en 1989 et il a eu des enfants à qui il a parlé un arabe parfait. Dans cette Algérie on dansait, on riait, pendant qu’un parti prenait de l’importance. Le Front islamique du salut (Fis) était porté par le développement des mosquées où les religieux distribuaient de l’argent, compensant ainsi les manquements d’un État corrompu. En 1990 le Fis a gagné les élections communales. Parce qu’il pouvait finir ses études à l’étranger, le père de Kaouther migra avec sa famille dans la banlieue grenobloise. Pour assurer la réussite scolaire des enfants, lui et son épouse bannirent l’arabe du foyer. En 1992 la victoire des islamistes aux élections nationales fut annihilée par un coup d’État militaire. La guerre civile s’était faite plus pressante, ce qui n’avait pas empêché la famille de revenir passer ses vacances au pays. La suite fut constituée d’horreurs. Celles commises par le Groupement islamique armé (GIA) fondé par des vétérans de la guerre en Afghanistan, qui terrorisèrent les Algériens en égorgeant des villages. En emmenant des femmes dans des bus pour les violer, les tuer, les démembrer. Pourtant la famille est repartie vivre à Alger à l’été 1994, mais le père de Kaouther n’avait officiellement pas le choix. L’armée algérienne lui avait financé sa thèse, ce qui impliquait une accusation de désertion en cas de non-retour. Il s’est alors efforcé d’enseigner l’arabe à ses enfants car le retour au pays était officiellement « définitif ». Mais ce sont des corps de soldats qu’ils découvrirent en arrivant à l’aéroport d’Alger. Et en se dirigeant en voiture vers l’est du pays, ils furent arrêtés par un faux barrage tenu par des islamistes.

Ils ne sont pas communs ces voyages entre l’Algérie et la France

C’est un récit émouvant par son objet, troublant par sa construction car fait d’allers-retours entre deux sujets, que nous propose Kaouther Adimi. Il s’agissait au départ de produire un texte pour la collection « Ma nuit au musée » des Éditions Stock. Le choix de l’autrice franco-algérienne se porta sur la peintre algérienne Baya que Kaouther admirait depuis longtemps. L’exposition que lui consacra l’Institut du monde arabe en fut le déclencheur. La joie ennemie raconte la vie de la bergère qui travailla dans les champs avec sa grand-mère, avant d’échapper à un mariage forcé, et de venir en France où elle côtoya entre autres Braque et Picasso. Pas pour être leur élève, puisque Baya affirmait avec véhémence que c’était l’Espagnol qui s’était inspiré de ses œuvres. Le récit porte pourtant principalement sur les souvenirs de Kaouther Adimi, sur sa famille, sur ce qu’elle a vécu en France et en Algérie, sur ses migrations entre les deux rives de la Méditerranée. Et ils ne sont pas communs ces voyages entre l’Algérie et la France. Du premier Kaouther Adimi n’a que peu de souvenirs puisqu’elle arriva à quatre ans en France. Mais le second l’a marquée car il s’est fait de la France vers l’Algérie, à un moment où nombreux étaient les Algériens qui tentaient de fuir. Certes obligation était faite à son père de rentrer, mais il y eut aussi sa volonté d’amener à ses enfants un pays où personne ne leur dirait jamais qu’ils n’étaient pas chez eux. Ce retour de l’été 1994 faillit se payer immédiatement par la mort des Adimi. Il généra aussi sur le long terme une peur chez ceux qui étaient des victimes désignées des islamistes en tant qu’intellectuels francophones. C’est ainsi qu’ils découvrirent des inscriptions sur leur immeuble annonçant que le GIA passerait bientôt égorger les enfants qui parlaient français.

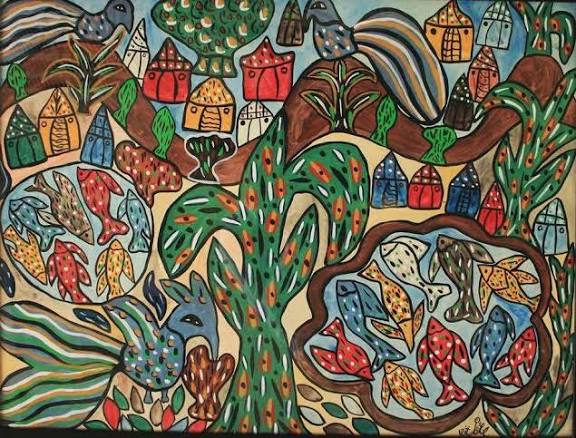

Jardins d’Orient, Baya

Qu’en dit Bibliosurf ?

https://www.bibliosurf.com/La-joie-ennemie.html#recherche

Vous pourriez aussi apprécier

Abonnez-vous pour être averti des nouvelles chroniques !